【原因】

アトピー性皮膚炎は、環境中のアレルゲン(ハウスダスト、花粉、カビ、ダニ、動物のフケなど)に対する過剰な免疫反応が原因で起こる慢性皮膚疾患です。皮膚のバリア機能が低下していることにより、外部の刺激物が容易に侵入し、免疫系がこれに過剰反応することで炎症が持続します。遺伝的な素因が関与することが多く、特定の犬種では発症しやすい傾向があります。また、気候(湿度や気温)、ストレス、食事、皮膚の乾燥や清潔状態なども悪化因子として影響を及ぼすと考えられています。完全に原因を排除することは難しいため、多くの場合は「うまくコントロールしていく」病気であると位置づけられます。

2010年にDr.Favrotによって発表された犬のアトピー性皮膚炎の診断基準によると、慢性の再発性の痒みを示す皮膚疾患で、

1.初発年齢が3才未満

2.飼育環境の多くが室内

3.ステロイド治療によって痒みがおさまる

4.慢性あるいは再発性の酵母(マラセチア)感染症がある

5.前肢に皮膚病変あり

6.耳介に皮膚病変あり

7.耳介辺縁には皮膚病変が無い

8.腰背部には皮膚病変が無い

上記8項目のうち5項目を満たせばアトピー性皮膚炎の診断率は感度85%、特異度79%。6項目を満たせば特異度89%に上昇するが感度は58%に低下するとされています。

アトピー検査

アトピー検査では、血液検査によって血液中のIgE(免疫グロブリンE)値を定量的に調べる事が重要です。この免疫グロブリンは、IgGを初め様々な型が存在します。その一方でIgEは正常犬の場合、全体の中の0.001%程度しか存在していません。信頼できる検査機関で検査をする事が大変重要です。

| 検査 | 料金 |

|---|---|

| アレルゲン特異的IgE検査 | Derf2検査 |

| 12,000円(税抜) | 3,000円(税抜) |

【症状】

アトピー性皮膚炎の主な症状は「かゆみ」と「皮膚の赤み」です。犬では顔、耳、指の間、脇の下、腹部など柔らかい皮膚に症状が出やすく、猫では首や顔周囲に掻き壊しが見られることがあります。かゆみのために過度に舐めたり噛んだりすることで、皮膚がただれたり、脱毛したり、色素沈着や苔癬化(皮膚がゴワゴワして厚くなる)を引き起こすこともあります。また、長期間にわたって症状が続くと、皮膚のバリア機能がさらに損なわれ、細菌や酵母(マラセチア)による二次感染が起こりやすくなります。慢性疾患であるため、季節変動や環境の変化によって症状の強さが変動するのも特徴です。

【治療】

アトピー性皮膚炎の治療は、症状を和らげ、再発を防ぐことを目的に多面的に行われます。基本的には、アレルゲンとの接触を減らす「環境管理」、皮膚のバリア機能を回復させる「スキンケア」、かゆみや炎症を抑える「薬物療法」の3本柱です。薬物療法では、ステロイド、シクロスポリン、オクラシチニブ(アポキル®)、IL-31阻害抗体(サイトポイント®)などが使われます。また、保湿剤や薬用シャンプーで皮膚環境を整えることも重要です。アレルゲン特異的免疫療法(減感作療法)や食物アレルギーの併発が疑われる場合にはアレルゲンフリー食を用いることもあります。完治は難しい病気ですが、個々の体質や生活環境に合わせた継続的な管理により、良好なコントロールが可能です。

薬物療法一覧表

| 治療方法 | 長所 | 短所 | |

|---|---|---|---|

| 内科療法 | ステロイド剤 (副腎皮質ホルモン) |

即効性がある 有効率ほぼ100%と高い 薬価が安い (1錠 100円~) |

副作用が強い (肝機能、子宮疾患) 投薬をやめると再発する |

| 抗ヒスタミン剤 | 副作用が少ない 薬価が安い (1錠 100円~) |

有効率が約30%と低い | |

| 免疫抑制剤 | 有効率約70% ステロイド剤の代替 |

免疫を抑制する (感染症等の副作用) 薬価が高い (1錠 300円~) 投薬をやめると再発する |

|

| 注射 | 減感作療法 | 唯一の根本的治療 副作用が少ない 有効率約70% |

開始時にIgE検査が必要 26回の注射 費用 体重に関係なく、6万5千円 |

| 犬インターフェロン療法 | アレルギー体質の改善 副作用が少ない 有効率約70% |

8回~12回の注射が必要 (体重6kgで、合計2~3万円) |

|

ステロイド剤

その正体は副腎皮質ホルモンであり、古くから用いられている薬ではありますが、未だにこれ以上効果が高く、安価な薬はない。炎症を抑えるだけではなく、痒みも鎮める効果も認められます。

抗ヒスタミン剤

H1受容体に結合することで、痒みを引き起こすヒスタミンの放出をブロックする作用があります。ヒスタミンが関連する痒みを抑えるだけなので、効果はあまり高くはありません。一般的にはステロイド剤と併用することが多いです。

免疫抑制剤(シクロスポリン)

細胞内酵素のカルシニューリンの働きを抑えることで、炎症や痒みに関連するサイトカイン(IL-2、IL-4、IK-31など)の産生を抑えます。即効性は無く徐々に効果が出るため、治療の中期に用いられることが多いです。その一方、T細胞による免疫機能が低下するため、長期に渡って使用する場合、感染症や腫瘍化(がん化)のリスクがあります。

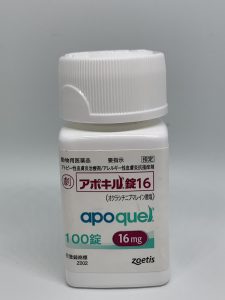

アポキル錠(オクラシチニブ)

ファイザー(現在のゾエティス社)から発売された、新しい痒みを抑える薬です。サイトカイン受容体IL-31の内部に存在するヤヌスキナーゼ1(JAK-1)をブロックする事で痒みを抑えます。即効性は極めて高いですが、2週間ほどすると効果が弱くなる事や長期に渡って使用した場合、リンパ球の活動が抑制されるので、免疫抑制を起こすリスクがあります。

サイトポイント注(ロキベトマブ)

同じくファイザー(現在のゾエティス社)から発売された、新しい痒みを抑える薬です。アポキルと同様にサイトカイン受容体IL-31にをブロックする事で痒みを抑えます。アポキル錠は受容体のブロックの一方、サイトポイントはIL-31に結合する事で受容体に結合できなくする効果があり、その点ではアポキル錠よりも安全性が極めて高いと考えられています。

即効性は極めて高い反面、高価な薬であることが難点です。まだ新しい薬なので長期に渡って投与した場合の副作用の報告は今の所ありません。

減感作療法

古くから用いられている治療法です。体質を改善する事が可能です。詳しくはこちら

■外用薬

ステロイド系軟膏

古くから使用されている局所の炎症を抑える作用があります。非常に効果く即効性が高い反面、長期に渡って使用すると、脱毛や皮膚が脆弱になり逆に痒みが増してしまう可能性があります。使用に際しては必要最小限にするべきです。

免疫抑制剤軟膏

ステロイド剤に代わって近年広く用いられています。

■食事療法

食物アレルギーがあれば、それに対応したフードを用いるのが原則になります。詳しくはこちら

■シャンプー療法

どのシャンプーが合うかは実際に試してみないとわからない点が多いです。一般的に乾燥肌系では保湿のシャンプーが、脂性の肌では洗浄力の強いシャンプーを用いると効果が高いことが多いです。

当院ではアルカリ剤や保湿剤を組み合わせたシャンプー両方を行っています。詳しくはこちら

【予防】

アトピー性皮膚炎そのものを完全に予防することは難しいですが、症状の発現や悪化を防ぐための対策は可能です。まず重要なのは、ハウスダストや花粉、ダニなどのアレルゲンへの接触を減らす環境整備です。室内のこまめな掃除、空気清浄機の使用、布製品(カーペットやクッション類)の洗濯・交換を心がけましょう。また、皮膚の乾燥を防ぐための定期的な保湿や薬用シャンプーによるスキンケアも大切です。食事や生活習慣によって体質が安定することもあるため、バランスの良いフード選びやストレスの少ない生活環境も予防的効果が期待できます。早期に兆候に気づき、かゆみの段階で治療を開始することが、重症化や二次感染を防ぐための大きなポイントです。

【関連疾患】

アトピー性皮膚炎に伴いやすい疾患には、マラセチア皮膚炎や膿皮症などの二次的な皮膚感染症があります。皮膚のバリア機能が弱まることで、常在菌が異常に増殖し、さらにかゆみや炎症を悪化させる悪循環に陥ることがあります。また、食物アレルギーや接触性皮膚炎との鑑別が必要になることも多く、実際には複数の要因が複合しているケースもあります。外耳炎もよく併発する症状で、耳を頻繁に掻いたり振ったりする場合は注意が必要です。加えて、慢性的な炎症がストレスや不眠、行動異常(過剰グルーミングなど)に発展することもあり、身体だけでなく心のケアも求められる病気です。

【好発犬種・猫種】

アトピー性皮膚炎は犬において非常に多く見られる疾患で、特に遺伝的素因が強く関係しています。好発犬種としては、シーズー、フレンチ・ブルドッグ、柴犬、ゴールデン・レトリバー、ラブラドール・レトリバー、ミニチュア・ダックスフンド、トイ・プードルなどが代表的です。特に1歳〜3歳頃に初発することが多く、若齢期にかゆみの症状が出始める場合は注意が必要です。猫でもアトピー様皮膚炎が存在し、特にアビシニアンやデボンレックスなどの純血種に見られることがありますが、犬に比べると頻度は低めです。猫では皮膚掻痒だけでなく、好酸球性肉芽腫群など別の形で現れることもあります。